Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle kommt der Föderalismus unter Druck. Die dezentrale Struktur des Schweizer Staatsaufbaus sei ungeeignet, um auf die Pandemie akkurat und vor allem mit der nötigen Geschwindigkeit reagieren zu können, lautet der oft gehörte Vorwurf. Dieser Unmut gegen den «Kantönligeist» ist nicht neu, auch wenn er sich in Nicht-Pandemie-Zeiten entlang anderer Konfliktlinien zu entladen pflegt.

So stören sich Kritiker daran, dass ein Mehrebenensystem zu erhöhter Komplexität und negativen Externalitäten führen würde. Beispielsweise wird ins Feld geführt, dass der föderale Wettbewerb hinsichtlich Steuer- und Regulierungsfragen einen ruinösen Abwärtswettlauf («race to the bottom») bewirke, bei dem ärmere Regionen im Konkurrenzkampf um mobile Produktionsfaktoren immer mehr zurückfielen. Nicht zuletzt monieren kritische Stimmen eine Gefährdung des Wohlfahrtstaates durch den dezentralen Staatsaufbau. Das sozialstaatliche Prinzip werde unterlaufen, wenn ärmere Bürger an Orte mit möglichst hohen Transfers (zum Beispiel Familienzulagen) ziehen, während sich vermögendere Personen da niederlassen, wo niedrige Steuersätze locken.

Es gibt Schwachpunkte…

Solche Bedenken sind ernst zu nehmen. Es ist wichtig, dass sie in den politischen Prozess einfliessen. Für den Zusammenhalt eines durch unterschiedliche Kulturen und Sprachen geprägten Landes ist es unabdingbar, dass sich keine Region abgehängt oder übergangen fühlt.

Nicht von der Hand zu weisen ist auch, dass föderale Strukturen in Krisenzeiten gewisse Schwächen offenbaren. Die Einbindung der autonomen Gebietskörperschaften in den Entscheidungsprozess auf nationaler Ebene benötigt naturgemäss Zeit – Zeit, die in einer Krisensituation fehlt.

Trotz dieser Makel wissen föderale Prinzipien aber unbestrittenermassen zu punkten – in «Courant normal»-Zeiten wie auch während einer Pandemie. So offenbart beispielsweise der Blick über die Landesgrenzen, dass Erfolge oder Misserfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht vom Staatsaufbau abzuhängen scheinen. Das ausgesprochen zentralistisch organisierte Frankreich kämpft genauso stark mit der zweiten Welle wie etwa das über mehrere Ebene dezentralisierte Deutschland.

…aber die Vorteile überwiegen

Auch in normalen Zeiten wartet der Föderalismus mit gewichtigen Vorteilen auf. Durch das mit ihm einhergehende Subsidaritätsprinzip – also der Maxime, dass Entscheidungen auf der tiefst möglichen staatlichen Ebene zu treffen sind – wird ein Höchstmass an Nähe zwischen politischen Akteuren sowie Bürgern und deren regional unterschiedlichen Bedürfnisse sichergestellt.

Ein zusätzlicher Vorteil der weitgehenden Autonomie von Kantonen und Gemeinden liegt in der Möglichkeit des regionalen Experimentierens mit neuen (wirtschafts-)politischen Ideen. Bewährt sich ein Ansatz in einem Kanton, kann er in anderen Nachahmung finden. Der Föderalismus setzt vor diesem Hintergrund einen geografischen Kontrollrahmen für das für den stetigen Fortschritt essenzielle Prinzip von Versuch und Irrtum. Gleichzeitig begünstigt er den Wettbewerb der Ideen.

Aus der Privatwirtschaft ist bekannt, dass die besten Produkte und Dienstleistungen dort entstehen, wo viele Unternehmen in Konkurrenz stehen. Im politischen Kontext ist dies nicht anders, wie verschiedene Studien[1] belegen. So hat eine föderale Ausgestaltung generell eine disziplinierende Wirkung auf die öffentlichen Finanzen und die Grösse des öffentlichen Sektors. Stärker föderal organisierte Gebietskörperschaften weisen tendenziell niedrigere Schulden, Einnahmen und Ausgaben und damit eine tiefere Staatsquote auf.

Kommt hinzu, dass der Schweizer Wettbewerbsföderalismus für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum der Kantone nicht schädlich ist. Entgegen häufigen Vermutungen besteht ein positiver Zusammenhang zwischen Steuerwettbewerb und wirtschaftlicher Entwicklung.

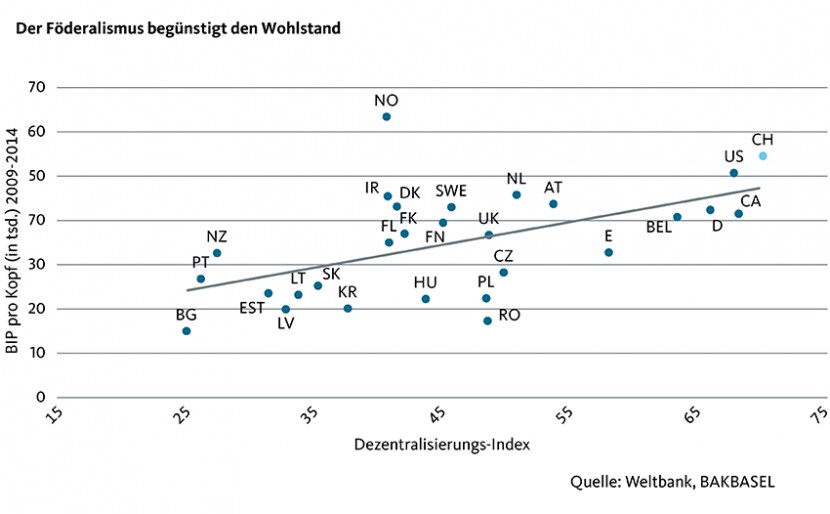

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch im internationalen Vergleich: Je dezentraler ein Staat aufgestellt ist, desto höher fällt generell seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Dies spiegelt sich sogar im Bruttoinlandprodukt pro Kopf (BIP/Kopf), was gemeinhin als ein Indikator für den Wohlstand eines Landes akzeptiert ist.

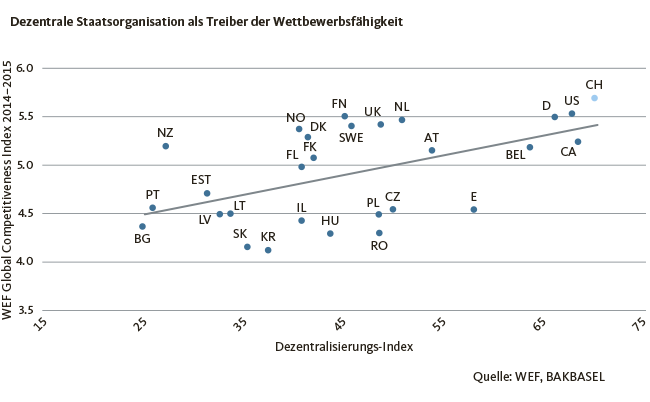

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Wettbewerbsfähigkeit. Der Wettbewerb der Ideen zwischen den autonomen Ebenen eines Staates bewirkt auch eine Steigerung der gesamthaften Wettbewerbskraft des übergeordneten Bundesstaates.

Erfolgsfaktor nicht unterhöhlen

Angesichts der positiven Auswirkungen des Föderalismus auf die Staatsführung, auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Prosperität einzelner Regionen sollte die Pandemie keinesfalls dazu verleiten, dessen Fundament zu untergraben. Vielmehr sollte die Krise dazu genutzt werden, mit Feinkorrekturen den Föderalismus auch im Gesundheitsbereich anzupassen. Denkbar wäre etwa eine besser institutionalisierte interkantonale Koordination im Pandemiefall, an eine mehr aufeinander abgestimmte Spitalpolitik oder an einen Leistungsausgleich auf Basis der unterschiedlichen medizinischen Kapazitäten. Dass eine solche Auf- und Verteilung möglich ist, ohne gleichzeitig föderale Grundsätze preiszugeben, zeigt sich an den Mechanismen des Nationalen Finanzausgleichs. Als einer der zentralen Erfolgsfaktoren der Schweiz darf das föderale Prinzip auch während der Corona-Pandemie nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Vielmehr gilt es, im Hinblick auf die Zeit nach der Krise den Föderalismus zu stärken.

1BAK Basel Economics AG (2016): Regionale Kompetenzverteilung und wirtschaftlicher Erfolg.

https://www.bak-economics.com/fileadmin/documents/reports/BAKBASEL_Regionale_Kompetenzverteilung.pdf

Feld, L. und Schaltegger, Ch. (Hrsg.) (2017): Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz. NZZ Libro