Wichtige Erkenntnisse:

- Die Schweiz ist eines der weltweit führenden Forschungs- und Innovationszentren und belegt seit 14 Jahren in Folge den ersten Platz im Global Innovation Index.

- Das Land ist in Bezug auf die Bevölkerung, die Wirtschaftsgrösse, die Anzahl an Weltklasse-Universitäten und die Patentanmeldungen pro Kopf vergleichbar mit dem US-Bundesstaat Massachusetts, der ebenfalls als globales Innovationszentrum gilt.

- Trotz der vielen Ähnlichkeiten generiert Massachusetts, insbesondere in seiner Hauptstadt Boston, mehr als achtmal so viele Risikoinvestitionen und hat seit 2018 sechsmal mehr Einhörner hervorgebracht.

- Bemerkenswert ist, dass 85 % der wichtigsten Risikofinanzierungsrunden (Top 20) in Massachusetts lokale Risikoinvestoren umfassen, verglichen mit 40 % in der Schweiz, was bedeutet, dass Schweizer Scale-ups stärker auf ausländisches Kapital angewiesen sind.

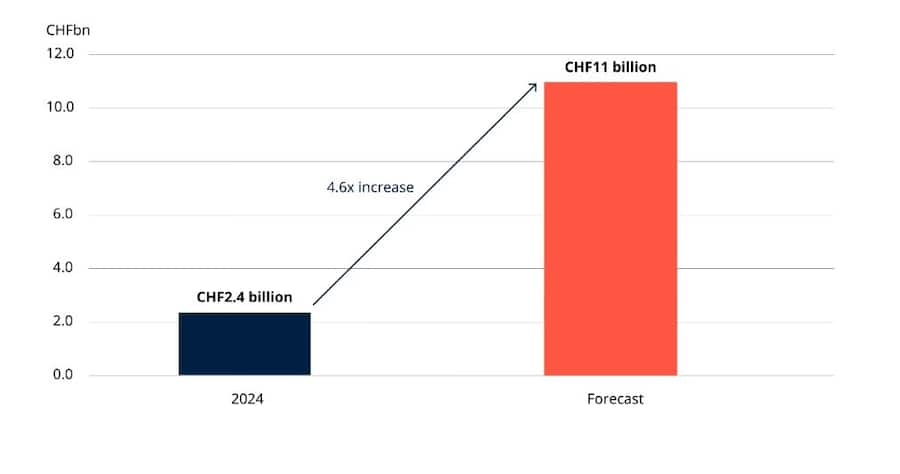

- Basierend auf unseren Recherchen und unter Berücksichtigung von Massachusetts hat die Schweiz durch die Stärkung ihres lokalen Venture-Ökosystems das Potenzial, ihre jährliche Venture-Finanzierung von 2,4 Mrd. Schweizer Franken auf 11 Mrd. Schweizer Franken mehr als zu vervierfachen.

Die Schweiz ist ein globales Innovationszentrum ...

Europa ist mit seiner soliden wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und seinen erheblichen Investitionen in zukunftsweisende Bereiche eine beeindruckende Kraft in der globalen Forschung und Innovation. Mehrere Länder und lokale Zentren stehen in globalen Rankings durchweg an der Spitze, darunter Grossbritannien (London/Oxford/Cambridge), Deutschland (München) und Frankreich (Paris).

In diesem starken Umfeld sticht die Schweiz hervor. Das Land ist weithin und beständig als globales Forschungs- und Innovationszentrum anerkannt und belegte 14 Jahre in Folge den ersten Platz im Global Innovation Index (GII), einer viel zitierten jährlichen Bewertung der nationalen Innovationsfähigkeit, die von der Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlicht wird.

Die Schweiz führt den Global Innovation Index zum 14. Mal in Folge an

Source: Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Association, WIPO), Global Innovation Index 2024. Der Regionsrang bezieht sich auf die Platzierung jedes Landes innerhalb seiner WIPO-Region. Für die zehn wichtigsten Länder sind die abgedeckten Regionen: Europa (Schweiz, Schweden, Grossbritannien, Finnland, Niederlande, Deutschland und Dänemark); Nordamerika (USA); und Südostasien, Ostasien und Ozeanien (Singapur und Republik Korea).

Diese dauerhafte Führungsrolle spiegelt ein hocheffizientes Ökosystem wider, das ein hohes Mass an Innovationsinput – Finanzierung von Forschung und Entwicklung (FuE), Entwicklungsinfrastruktur und weltweit führende Bildungseinrichtungen – in Innovationsergebnisse wie Patente und Hightech-Exporte umsetzt.

Die Schweiz investiert rund 3,4 % ihres BIP in Forschung und Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf den Biowissenschaften und fortgeschrittenen Technologien liegt – dieser Wert liegt deutlich über den von der OECD im Jahr 2023 gemeldeten durchschnittlichen Ausgaben von 2,7 %.1 Sie ist international führend bei Patenten, wissenschaftlichen Publikationen und High-Tech-Exporten pro Kopf und weist eine der höchsten Innovationseffizienzquoten weltweit auf.2

Die Schweiz profitiert auch von ihrer Offenheit für globale Talente und internationale Zusammenarbeit sowie von der Tatsache, dass sie Heimat von weltweit führenden Hochschulinstitutionen wie der ETH Zürich und der EPFL ist, die zu den besten Universitäten der Welt gehören.3

… mit dem Potenzial, ein erstklassiges Venture-Zentrum zu werden

Risikokapital wird in der Regel in solchen Innovationszentren eingesetzt, um Start-ups zu finanzieren, die hochwertige Ideen in disruptive und marktführende Unternehmen umsetzen – und dabei potenziell herausragende Renditen für Investoren erzielen.

Die Schweiz hat eindeutig viele der Voraussetzungen, um ein weltweit führendes Venture-Zentrum zu werden, hat aber ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Die unangefochtene nationale Kraft in dieser Hinsicht sind die USA, die von einer Reihe wichtiger Venture-Zentren im Silicon Valley, New York, Los Angeles, Austin und Boston profitieren. Von diesen ist Boston und, allgemeiner gesagt, der Bundesstaat Massachusetts ein aufschlussreicher Vergleichsmassstab.

Wie die Schweiz zählt auch Massachusetts zu den weltweit führenden Forschungs- und Innovationsregionen.4 Demografisch und wirtschaftlich ähneln sich die beiden auch: Massachusetts hat 7,1 Millionen Einwohner und eine Wirtschaftsleistung von 781 Milliarden US-Dollar, während die Schweiz 9 Millionen Einwohner hat und eine Wirtschaftsleistung von 937 Milliarden US-Dollar aufweist.5 Beide Regionen zeichnen sich in ähnlicher Weise durch eine hohe Konzentration von Weltklasse-Universitäten aus, die für ihre Innovationsökosysteme unerlässlich sind.

Derzeit ist die Risikokapitalintensität in Massachusetts jedoch deutlich höher als in der Schweiz, was auf den Innovationscluster um Boston und Cambridge zurückzuführen ist. Dies unterstreicht das Potenzial der Schweiz, sich als Investitionszentrum für Start-ups und Scale-ups zu entwickeln.

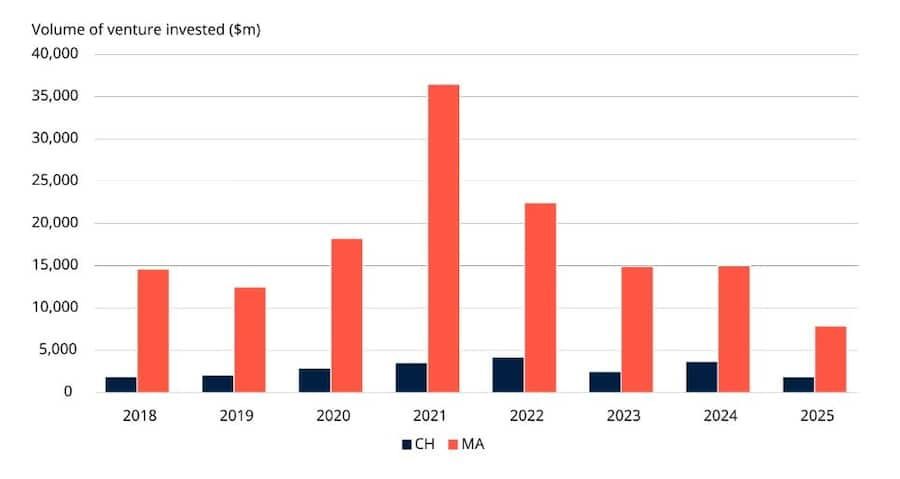

In den letzten fünf Jahren haben Start-ups in Massachusetts durchschnittlich jährlich 25,1 Milliarden US-Dollar oder etwa 3.500 US-Dollar pro Person aufgebracht. Im Gegensatz dazu sammelten Unternehmen in der Schweiz jährlich etwa 2,9 Milliarden US-Dollar oder etwa 320 US-Dollar pro Person ein. Dies entspricht einem mehr als achtfachen Unterschied in absoluten Zahlen und einem zehnfachen Unterschied pro Kopf (siehe Grafik).

Massachusetts generiert achtmal mehr jährliche Risikokapitalfinanzierung als die Schweiz

Source: Pitchbook, 2025, Stand: 22. Juli 2025. Vergleich zwischen der Schweiz und Boston hinsichtlich der investierten Risikokapitalmittel. Transaktionen mit einem Volumen von mindestens 5 Mio. US-Dollar.

Am anderen Ende des Risikokapitallebenszyklus hat dieses höhere Mass an Risikokapitalinvestitionen in Massachusetts in der Vergangenheit dazu beigetragen, eine deutlich höhere Anzahl von Risikokapitalerfolgsgeschichten zu schaffen. Bemerkenswert ist, dass in der Schweiz zwischen 2018 und 2025 zehn „Einhörner“ (Venture-finanzierte Unternehmen, die eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erreicht haben) beheimatet waren, verglichen mit 64 in Massachusetts.

Die Chance nutzen: Ausbau des einheimischen Risikokapitals

Ein möglicher Grund für das derzeitige Gefälle zwischen den beiden Regionen ist, dass Massachusetts über ein besser entwickeltes lokales Risikokapital-Ökosystem verfügt. Dadurch können lokale Start-ups mehr Geld von lokalen Investoren beschaffen.

Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass 85 % der 20 grössten Risikokapitalfinanzierungsrunden in Massachusetts im Jahr 2024, die insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar einbrachten, lokale Risikokapitalinvestoren umfassten. Im Gegensatz dazu beliefen sich die 20 grössten Risikokapitalfinanzierungsrunden in der Schweiz im Jahr 2024 auf insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar, wobei lokale Investoren nur 40 % ausmachten.

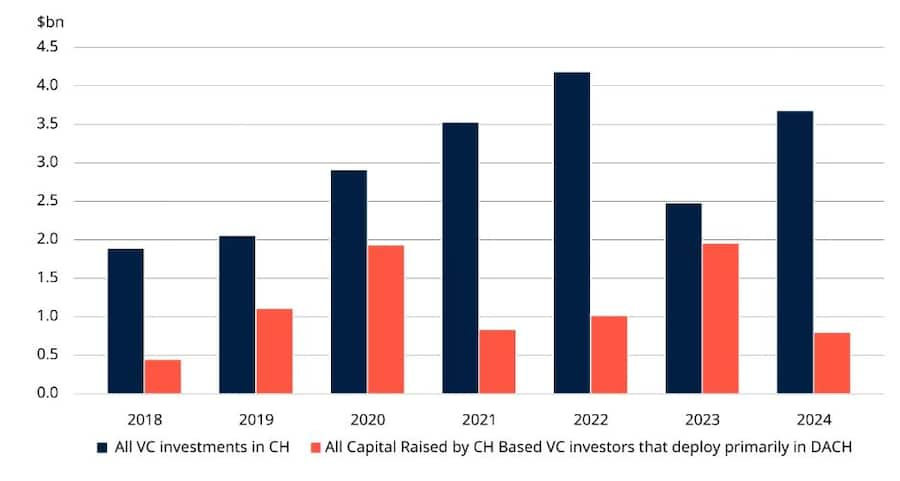

Eine historische Analyse der Risikokapitaltrends zeigt einen deutlichen Multiplikatoreffekt, der die lokale Kapitalbeschaffung mit dem in einem Ökosystem insgesamt eingesetzten Kapital verbindet. Eine Überprüfung der Risikokapitalinvestitionen in der Schweiz zwischen 2018 und 2024 zeigt, dass das eingesetzte Gesamtkapital etwa das 4,2-Fache des Kapitals betrug, das von in der Schweiz ansässigen Risikokapitalfirmen aufgenommen wurde, die zwischen 2016 und 2022 hauptsächlich in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) tätig sind. Dies zeigt, dass eine robuste, einheimische Investorenbasis als starker Katalysator wirkt, ein Vielfaches an ausländischen Investitionen anzieht und als wesentliche Grundlage für ein erstklassiges Venture-Zentrum dient.

Multiplikatoreffekt: Eingesetztes Risikokapital vs. in der Schweiz beschaffte Mittel

Source: Pitchbook.

Die Gewinnung von erheblichem Kapital von ausserhalb einer lokalen Region oder eines Landes ist positiv – und in der Tat ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung von Forschungszentren von Weltrang zu globalen Venture-Zentren. Eine übermässige Abhängigkeit von Fremdkapital kann jedoch mehrere Auswirkungen haben.

Insbesondere kann ein relativer Mangel an lokalem Risikokapital zu Verzögerungen und Hindernissen führen. Zum Beispiel ist die Notwendigkeit, sich für Expansionsrunden häufiger an ausländische Venture-Firmen an Orten wie dem Silicon Valley und London zu wenden, mit einem erheblichen Zeit- und Reiseaufwand verbunden sein, was sich negativ auf die Produkt- und Geschäftsentwicklung auswirken kann. Darüber hinaus kann die internationale Kapitalbeschaffung eine Verlegung des rechtlichen Sitzes oder der Geschäftstätigkeit eines Start-ups erfordern.

Um ihr volles Risikokapitalpotenzial auszuschöpfen – und die Intensität ihrer Risikokapitalinvestitionen und ihre langfristigen Ergebnisse zu beschleunigen, um die Grösse zu erreichen, die ihre Innovationsfähigkeit eindeutig rechtfertigt –, würde die Schweiz unserer Meinung nach daher von einer ausgewogeneren Mischung aus lokalem und internationalem Risikokapitalangebot profitieren.

Wachstumspotenzial: Wie sich die jährliche Risikokapitalfinanzierung in der Schweiz vervierfachen könnte

Basierend auf unseren Untersuchungen und unter Zugrundelegung von Massachusetts als Benchmark hat die Schweiz das Potenzial, ihre jährliche Risikokapitalfinanzierung von derzeit 2,9 Milliarden US-Dollar (2,4 Milliarden Schweizer Franken – Durchschnitt der letzten fünf Jahre) auf rund 13,5 Milliarden US-Dollar (11 Milliarden Schweizer Franken) pro Jahr mehr als zu vervierfachen. Dies würde bedeuten, dass die jährliche Pro-Kopf-Risikokapitalfinanzierung von derzeit 320 US-Dollar pro Person auf 1.500 US-Dollar pro Person erhöht wird.

Schweizer Risikokapitalfinanzierung könnte sich mehr als vervierfachen

Source: Pitchbook-Daten, Prognosen von Schroders Capital. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen eintreten werden. Nur zur Veranschaulichung.

Diese Schätzung ist nach wie vor konservativ, da sie davon ausgeht, dass die jährliche Risikokapitalfinanzierung pro Kopf in der Schweiz nicht mehr als 43 % der jährlichen Pro-Kopf-Finanzierung in Massachusetts ausmachen würde. Dies erscheint umso realisierbarer, wenn man bedenkt, dass die Schweiz jährlich FuE-Ausgaben tätigt, die derzeit rund 43 % der Ausgaben der Unternehmen in Massachusetts ausmachen.6

Fazit: Vom Forschungszentrum zum Venture-Powerhouse

Die Schweiz verfügt über alle notwendigen Voraussetzungen, um sowohl ein Forschungszentrum als auch ein echtes globales Venture-Powerhouse zu sein – im Vergleich zu ihrem US-amerikanischen Pendant quasi das „Massachusetts Europas“. Die Steigerung des Kapitalvolumens von inländischen Investoren ist hierfür von entscheidender Bedeutung und würde zu einer ausgewogeneren Kapitalzusammensetzung führen, was wiederum weitere Investitionen aus dem Ausland ankurbeln dürfte. Wir schätzen, dass sich die jährliche Risikokapitalfinanzierung der Schweiz auf 11 Mrd. Schweizer Franken vervierfachen kann.

Die Stärkung des lokalen Venture-Ökosystems in der Schweiz dürfte wiederum zu noch mehr Innovationsinvestitionen führen, einschliesslich zusätzlicher FuE-Ausgaben von Schweizer Unternehmen, die die bereits beeindruckenden Innovationsaktivitäten und -ergebnisse, die die Venture-Chancen der Zukunft bieten, weiter vorantreiben würden.

Lesen Sie den vollständigen Bericht mit unserer detaillierten Analyse, mit Beispielen für Schweizer Venture-Erfolgsgeschichten und weiteren Informationen darüber, wie die Förderung von lokalem Kapital das Innovationsökosystem des Landes stärken könnte.

1 Bundesamt für Statistik der Schweiz, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

2 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten, The Observatory of Economic Complexity.

3 QS World University Rankings.

4 Milkan Institute’s State Technology and Science Index, 2022.

5 US Census Bureau, US Bureau of Economic Analysis, Schweizerisches Bundesamt für Statistik, Weltbank.

6 Quellen: OECD, NCSES.

Unsere neuesten Insights-Artikel informieren Sie über Themen wie Private Assets, Schwellenländer, Unternehmensanleihen, Aktien, Wirtschaft und Märkte.