Die Wahrnehmung von China in Europa und Amerika – kurz im Westen – ist seit Jahrhunderten die Geschichte von Erkenntnis und Missverständnissen. Es begann mit Matteo Ricci und den Jesuiten im ausgehenden 16. und im 17. Jahrhundert. Sie waren Wissenschaftler und galten als Freunde und Ratgeber der Kaiser. Die Jesuiten brachten das Reich der Mitte mit einem positiven Unterton den Europäern nahe, nicht zuletzt auch mit Übersetzungen der chinesischen Klassiker. Auch im 18. Jahrhundert mit seinen Chinoiserien und den China bewundernden Aufklärern blieb das Bild durchwegs positiv.

Erst nach der Industriellen Revolution kippte das westliche China-Bild ins Negative, Stichwort Opiumkrieg. Für China begann damals, was heute jedem Chinesen und jeder Chinesin als "Jahrhundert der Schande" bekannt ist. Es waren die "ungleichen Verträge", die China von den kolonialen Grossmächten aufgedrängt wurden.

Kriege und ihre Folgen

Angefangen mit den Briten, die dem Kaiser nach dem ersten Opiumkrieg 1842 Hongkong entrissen, folgten im Zeitalter des Kolonialismus und des Imperialismus bis Anfang des 20. Jahrhunderts weitere aufgezwungene Verträge durch westliche Grossmächte sowie Japan, der ersten Grossmacht im Osten. Das China-Bild des Westens hellte sich während der nationalistischen Periode Chinas zwischen 1927 und 1949 kurz auf wegen der engen Beziehungen zwischen den USA und der Regierung des Kuomintang-Generalissimus’ Tschiang Kai-shek. Es war die Zeit der japanischen Invasion und des Zweiten Weltkrieges sowie des Bürgerkrieges zwischen den Nationalisten und Kommunisten.

Mit dem Sieg der Kommunisten und der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 wurde das westliche China-Bild schlagartig negativ. Die schlimmsten Befürchtungen des Kalten Krieges – etwa mit dem Korea-Krieg 1950 bis 1953 – wurden wahr.

Fast eine China-Euphorie

Nach dem Besuch von US-Präsident Richard Nixon 1972 in China und dem Beginn der Wirtschaftsreform 1978 durch den Revolutionär und Reformer Deng Xiaoping hellte sich das Bild deutlich auf. In den 1980er-Jahren entstand dank der damals im Westen weitverbreiteten Konvergenztheorie – wirtschaftliche Entwicklung zieht automatisch demokratische Verhältnisse nach sich – schon fast eine China-Euphorie. Mit der Niederschlagung der Arbeiter- und Studentenproteste 1989 auf dem Platz vor dem Tor des Himmlischen Friedens Tiananmen und anderswo in China platzte der westliche Konvergenztraum. Das China-Bild im Westen kippte stark Richtung Ablehnung.

In den folgenden fast dreissig Jahren erzielte China einen in der Geschichte einmaligen wirtschaftlichen Aufschwung. Die pragmatischen Kommunisten befreiten weit über eine halbe Milliarde Chinesinnen und Chinesen aus Armut und Unwissenheit. Das westliche China-Bild freilich blieb und ist bis heute gespalten. Die Leistungen werden mit vielen Vorbehalten anerkannt, aber die Furcht vor einer neuen Weltmacht ist allgegenwärtig.

China wird zunehmend unterstellt, aggressiv zu expandieren: zum Beispiel mit der Initiative der neuen Seidenstrasse, der Modernisierung seiner Streitkräfte oder mit seiner Politik gegenüber der "abtrünnigen Provinz Taiwan". Doch China hat sich, im Gegensatz zu den klassischen Kolonialmächten oder zu den USA, gegen aussen nie militärisch aggressiv verhalten.

Eurozentrisches Weltbild

Was den meisten westlichen Beobachtern allerdings entgeht, ist die Tatsache, dass sich das Zentrum der Welt bereits seit gut 70 Jahren vom atlantischen in den pazifischen Raum verschiebt. Die Vorherrschaft des Westens neigt sich nach gut 500 Jahren endgültig dem Ende zu. Das symbolische Ende ist vielen in Europa und Amerika entgangen: Die Rückkehr 1999 der letzten europäischen Kolonie Macao zum "Mutterland China".

Das westliche China-Bild wird geprägt von den Medien, von Experten aller Art sowie von Plattitüden plaudernder Diplomaten. Noch heute gehen viele, wenn nicht die meisten, vom überlieferten eurozentrischen Weltbild aus. Viele der Reportagen, Berichte, Analysen und Bücher gehen deshalb von längst überholten Thesen aus.

Einige europäische Sinologen zum Beispiel analysieren die KP Chinas und ihre Ideologie. Ein viel zitierter Sinologe schwadroniert munter vom "Sino-Marxismus" und brüstet sich sogar damit, den Ausdruck geprägt zu haben. Gewiss, er ist ein versierter Sinologe und liest wohl Konfuzius im Original, doch von Philosophie hat er wenig, von Marxismus gar keine Ahnung.

Bahnbrechendes Buch

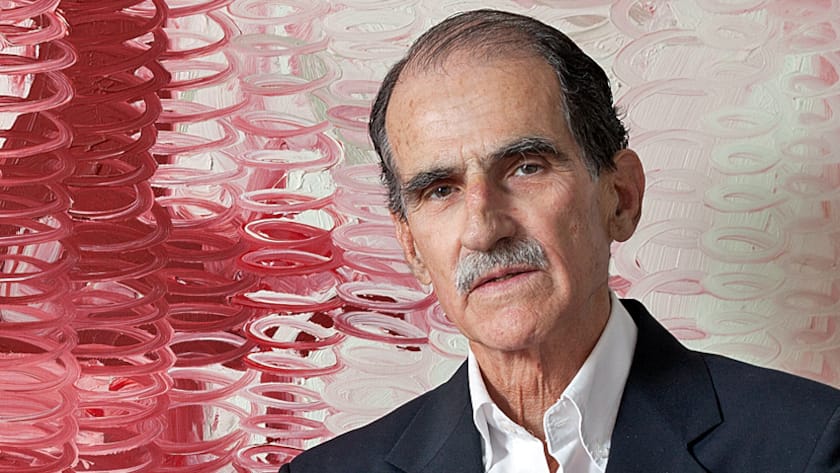

Bereits 1988 jedoch ist ein Buch erschienen, das für westlich geprägte Leserinnen und Leser sowie für Marxismus-unkundige Sinologen und Journalisten Licht ins Dunkle bringt. Autor ist der Ungare Lászlo Ladány. Er stammt aus einer jüdischen Familie, die zum Katholizismus konvertiert ist. Ladany studierte am Budapester Konservatorium Violine und an der Universität die Rechte. Nach seiner Promotion trat er 1936 dem Jesuitenorden bei. Von 1940 bis 1949 – während des Krieges gegen Japan, des Zweiten Weltkrieges und des nationalistisch-kommunistischen Bürgerkrieges – lebte und studierte Ladány in China.

1949 liess er sich in Hongkong nieder und veröffentlichte dort von 1953 bis 1982, ausschliesslich auf chinesischen Quellen basierend, eine wöchentliche China News Analysis. Danach arbeitete er an seinem bahnbrechenden Buch "The Communist Party of China and Marxism 1921–1985. A Self-portrait".

Lászlo Ladány zeigt die Geschichte der KP Chinas von innen sowie nach der Öffnung in den frühen 1980er-Jahren veröffentlichte Erinnerungen von abgehalfterten hohen Parteiführern. Bei der Gründung der Partei 1921 mit Hilfe der von der Sowjetunion dirigierten Kommunistischen Internationalen hatten die chinesischen Kommunisten noch keine Ahnung von Marxismus. Erst in den späten 1930er- und den frühen 1940er-Jahren näherten sich die chinesischen Genossen dem Marxismus, jedoch nicht in Form eines wie immer definierten "Sino-Marxismus", sondern in dem von Moskau diktierten, von Stalin geprägten Marxismus.

Das moderne China verstehen

Ladány zeigt in seinem Buch auch viel Neues. So ist Mao nicht, wie die offizielle chinesischen Geschichtsschreibung behauptet, bereits während des "Langen Marsches" 1935 zum unbestrittenen Führer aufgestiegen, sondern erst zehn Jahre später nach Säuberungen, die in den folgenden Jahrzehnten unter gänzlich unterschiedlichen Methoden zum Markenzeichen der KP Chinas geworden sind.

Licht wirft Ladány auch auf den "Grossen Sprung nach vorn" (1958–61) mit der katastrophalen Hungersnot mit über 35 Millionen Toten, auf die "Grosse proletarische Kulturrevolution" (1966–76), auf Aufstieg und Fall von Feldmarschall Lin Biao und den Kampf Deng Xiaopings für die Wirtschaftsreform gegen harten Widerstand. Wie jede Nation, so Ladány, wird auch China und die allmächtige Kommunistische Partei früher oder später nicht darum herumkommen, sich der eigenen Geschichte zu stellen. Bis heute bleibt ausserhalb der parteilich verordneten Interpretation gleichwohl auch die neueste Geschichte Chinas von 1949 tabu.

Wenn man das moderne China und vor allem die KP unter der Führung von Staats-, Partei- und Militärchef Xi Jinping verstehen will, kommt man um das 1988 erschienene und jetzt in einer Neuauflage wieder erhältliche Buch von Ladány nicht herum.

PS: Aus dem China-Bücher-Meer hier einige weitere, etwas zufällige, nicht immer aktuelle Lektüre-Vorschläge: Joseph Needham, "Science and Civilisation in China". Fank Dikötter, "The Cultural Revolution", "Mao’s Great Famine", "The Tragedy of Liberation". Liu Cixin , Die Trisolaris-Trilogie: "Die Drei Sonnen", "Der Dukle Wald" und "Jenseits der Zeit". Zum Schluss das eben erschienene Buch eines guten Kollegen, hervorragend recherchiert und geschrieben, wenngleich noch immer mit einem starken eurozentrischen Ansatz: Kai Strittmatter, "Die Neuerfindung der Diktatur".