Schweizer Exportfirmen haben es derzeit nicht leicht: Die Wirtschaft in den wichtigsten Abnehmerländern stottert, die Nachfrage nach Schweizer Gütern sinkt – für viele Unternehmen dürfte es im kommenden Halbjahr schon ein Erfolg sein, wenigstens das bisherige Niveau zu halten.

Schuld daran sind mehrere Faktoren, die sich in letzter Zeit kumuliert haben, wie Martin Neff, Chefökonom bei Raiffeisen Schweiz, sagt: «Die US-Wirtschaft leidet unter einer hohen Inflation und gestiegenen Zinsen. In China hat sich die Konjunktur wegen der Null-Covid-Politik und einer grassierenden Immobilienkrise abgekühlt. Und in den Euro-Ländern droht aufgrund der hohen Energiepreise eine Rezession.» Hinzu kommt die Unsicherheit aufgrund des Ukraine-Krieges. «Die Schweizer Industrie spürt Gegenwind aus allen Richtungen.»

Fremdwährungen budgetieren

- Zahlungsströme in fremden Währungen erfassen: Jährliche Einnahmen und Ausgaben in Fremdwährungen bestimmen und daraus entstehende Risiken abschätzen

- Sicherheitspuffer einbauen: Budgetwechselkurse mit einem Sicherheitspuffer versehen, der an Branche und Geschäftsmodell angepasst ist

- Fremdwährungskonto führen: Fremdwährungstransaktionen auf entsprechenden Fremdwährungskonten ausführen

- Natürliches Hedging nutzen: Währungsrisiken «natürlich» reduzieren und bei Einnahmen und Ausgaben in der gleichen Währung auf Umtausch in Franken verzichten

- Strategie festlegen und Kurse absichern: gezielte Nutzung von Devisentermingeschäften zur Absicherung der Wechselkurse.

DROHENDE VERLUSTE

Dies alles wirkt sich insbesondere auf Fremdwährungen aus. Besonders der Euro geriet aufgrund der Energiekrise ins Strudeln und ist aktuell starken Kursschwankungen ausgesetzt. Eine Entwicklung, unter der fast die Hälfte aller Schweizer Import- und Exportfirmen leidet, weil sie im europäischen Raum Geschäfte betreibt: Rechnungen werden in Euro gestellt, Lieferanten in Euro bezahlt. Betroffen sind etwa die Textilbranche, die Hersteller von Kunststoffen und Papierwaren, die Metallindustrie sowie der Fahrzeug- und Maschinenbau.

Konkret machen es die Kursschwankungen den Firmen schwer, überhaupt noch verlässliche Budgets aufzustellen. Es droht ein Einbruch der Gewinnmargen – das macht sich je nach Grösse eines KMUs bereits ab Fremdwährungsbeträgen von einigen Zehntausend Franken bemerkbar. «Das Problem ist, dass sich Währungsprognosen nur langfristig sinnvoll aufstellen lassen – etwa aufgrund von Modellen wie zum Beispiel der Kaufkraftparität», sagt Martin Neff. «Die Schweizer Firmen wären aber auf kurzfristige Aussagen angewiesen, da die meisten ihrer Entscheidungen, die von Wechselkursen abhängen, eher kurzfristiger Natur sind.»

Doch kurzfristige Prognosen sind sehr komplex, wie der Experte erklärt, weil der Wechselkurs von unzähligen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Aufgrund dieser begrenzten Verlässlichkeit von Voraussagen wäre es für Unternehmen wichtig, sich auf verschiedene und unerwartete Wechselkurse einzustellen. Dieses Bewusstsein fehle allerdings oft, sagt Rosario Loria, Devisen-Spezialist bei Raiffeisen Schweiz. Viele Schweizer KMU seien sich ihrer tatsächlichen Fremdwährungsrisiken nicht bewusst, weil es an Wissen, aber auch an Risikobewusstsein mangle. «Unternehmer sorgen sich oft eher um Vertragsabschlüsse und Rechnungspreise. Risiken, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben können, stehen nicht im Vordergrund oder werden ignoriert», sagt er. Das Bewusstsein stelle sich oft erst nach schlechten Erfahrungen ein.

Die Experten raten den Exportfirmen daher, sich eingehend und vor allem proaktiv mit dem Thema Fremdwährungen auseinanderzusetzen. «Ein bewusster Umgang, verbunden mit einer klaren Strategie, minimiert diese Risiken, schafft Planungssicherheit und gibt Orientierung im Jahresverlauf», erklärt Rosario Loria. Idealerweise geschieht dies im Rahmen des jährlichen Budgetierungsprozesses.

Devisentermingeschäft

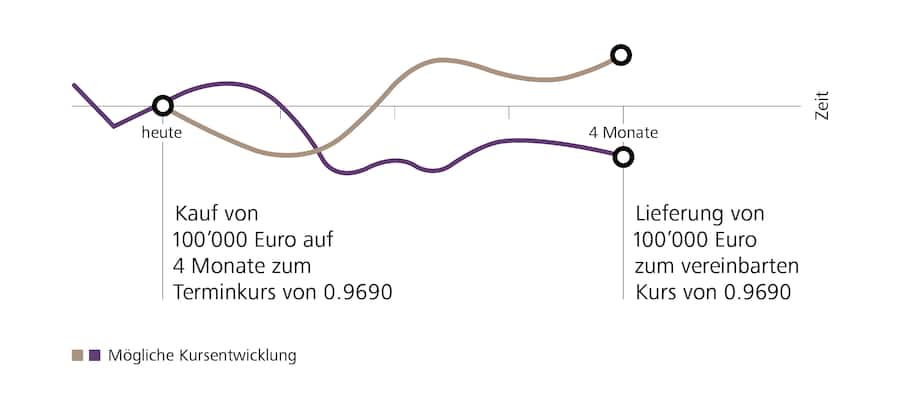

Ein Möbeldesigner importiert aus Frankreich Hölzer im Wert von 100 000 Euro. Er muss die Ware in vier Monaten bezahlen. Um Planungssicherheit für seine Kundenofferten zu haben, möchte er den aktuellen Kassenkurs EUR/CHF von 0.9720 auf den Zahlungszeitpunkt hin absichern. Dazu schliesst er mit der Bank ein Devisentermingeschäft EUR/CHF zum Terminkurs von 0.9690 ab (Kassenkurs von 0.9720 abzüglich Terminabschläge 4 Monate 0.0030). Diese liefert ihm nach vier Monaten unabhängig von der tatsächlichen Kursentwicklung 100 000 Euro und belastet ihm 96 900 Franken. Liegt der tatsächliche Euro-Kurs (gegen CHF) zu diesem Zeitpunkt höher, konnte der Designer einen Kursverlust vermeiden (Grafik).

WIE ABSICHERN?

Im Einzelnen können die Unternehmer auf verschiedene Handhaben zurückgreifen (mehr unter «Fremdwährungen budgetieren»), wovon besonders der Aspekt des Sicherheitspuffers zentral sei, so Loria. «Realistische Plankurse, ergänzt um einen angemessenen Sicherheitspuffer, vermindern die Risiken von negativen Budgetabweichungen aufgrund von Kursschwankungen im Jahresverlauf.» Ist die Prognose für den Euro beispielsweise bei 1.05 Franken, wäre es sinnvoll, einen Puffer von plus/minus 2 bis 3 Rappen einzubauen. Ein weiteres Beispiel für vergrösserte Planungssicherheit ist das sogenannte Devisentermingeschäft (siehe Box). Um sich einen Überblick zu verschaffen, empfehlen die Experten den KMU, sich vor der nächsten Budgetierung beraten zu lassen. Möglich ist dies auch am bald stattfindenden Raiffeisen Devisen Event.

Devisen-Event

Der digitale Devisen-Event zum Thema «Währungsperspektiven» findet am 22. November 2022 statt. Chefökonom Martin Neff und Devisenexperte Rosario Loria bei Raiffeisen Schweiz analysieren die aktuelle Situation rund um Währungen, Finanzmärkte sowie die Schweizer und globale Wirtschaft.

Dieser Inhalt wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag von Raiffeisen erstellt.